工合运动所蕴含的工合文化,具有别具一格的吸引力。在那个特定时期,这种文化具有极其重要的意义,然而,它并未被广大民众全面认知。我们有必要对其进行深入研究。

工合刊物的诞生背景

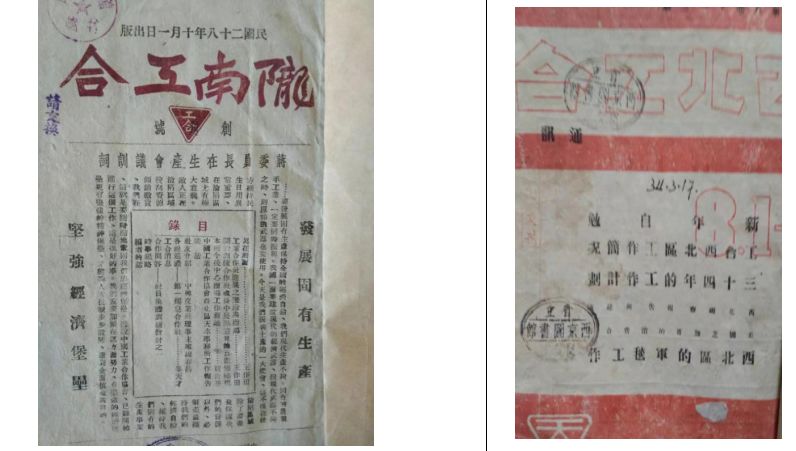

抗战年代,国内情况复杂,物资短缺。工合运动应运而生,不仅推动生产,也重视宣传。在知识分子支持下,创办了《西北工合》、《工合画刊》等杂志,全面介绍工合理念。那时,许多人认识到需要一种激励人心的媒介。比如在宝鸡,就诞生了《西北工合》。许多希望民族复兴的人加入其中,为杂志的创立提供了思想和人力支持。

这些刊物的出现,很大程度上满足了抗日时期对物资和精神上的双重需求。借助这些刊物,广大民众得以了解工合运动,进而投身生产,为抗战贡献力量。民众急需思想的指引,而这些刊物恰好扮演了这一角色。

西北工合的独特价值

《西北工合》在宝鸡发行,拥有众多子刊。内容丰富,包括学术论文和时事快讯。作者们辛勤耕耘,作品广泛涉及工业合作运动。既有工业资源调查数据的发布,又有工作动态的报道。当时,它成为西北工合运动的关键发声渠道,使社会对运动进展有了明确了解。

西北工合的文章详实具体,专门针对当地工业合作的具体状况进行阐述。比如,文章中对工合组织的工作情况进行了详细介绍,使社员和公众都能清楚了解工合组织在做什么,如何运作,从而提升了工合活动的公开性和信任度。

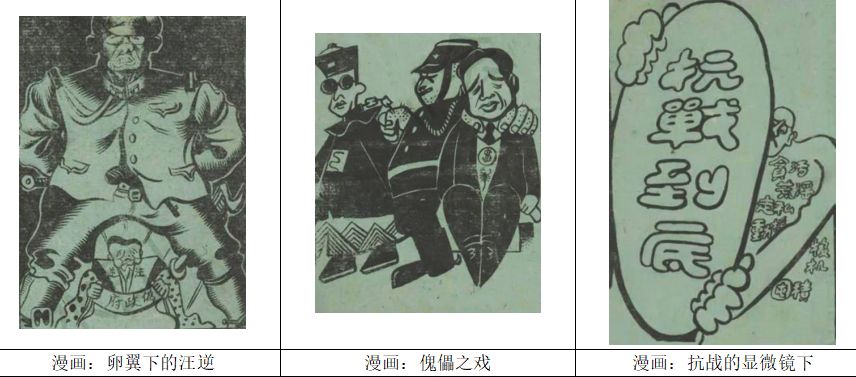

工合画刊的多元内容

《工合画刊》于1940年9月在西安发行。尽管作为月刊仅存不到一年,内容却十分充实。主编包括晨钟和王亚平等知名人士。栏目众多,如木刻专论等,分为两个版面。各栏目旨在推广工合运动。木刻专论作品艺术性强,漫画则生动描绘了工合场景。

为了吸引广大民众,画刊在内容上追求简单明了。文章多涉及与工合有关的浅显易懂的杂文。这种表达方式便于工农群众轻松把握工合运动的精神,从而拓宽了工合运动的受众群体。

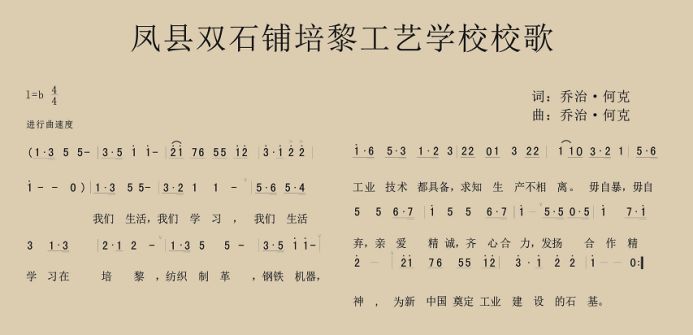

工合文艺作品的创作

工合文艺作品内涵丰富。比如,工合之歌的简谱洋溢着力量,乔治·何克创作的双石铺培黎工艺学校校歌在校园里广为传唱。还有工合三字经这样的传统作品,它们以贴近生活的方式让人们牢记工合的理念。这些作品通过多样的艺术形式,展现了工合运动的价值。

工合文化通过艺术形式深入人心。采用大家喜爱的文艺创作手法,传播工合的理念,在社员中,乃至更广泛的民众中,产生了积极的文化传播效应。

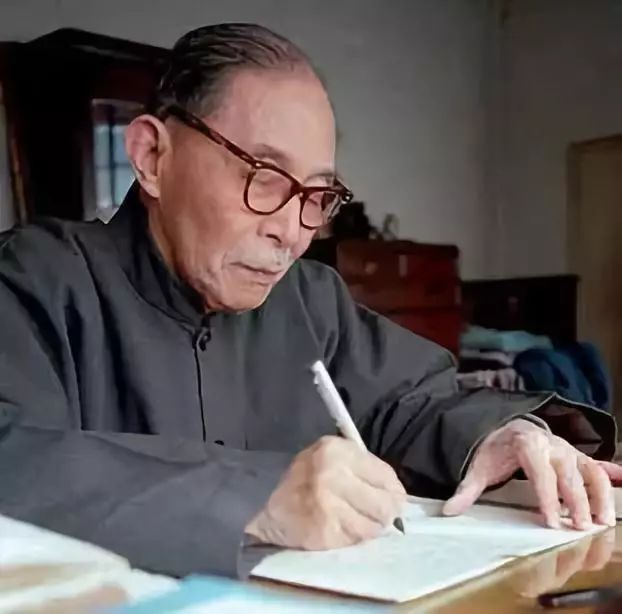

著名作家与工合的缘分

茅盾、老舍等知名作家与工合运动关系密切。1940年,茅盾途经宝鸡并逗留了一个月,期间创作了多部作品。这些作品生动描绘了宝鸡那时的繁华景象,而这正是工合运动的成果。在茅盾的文字中,战争年代的宝鸡呈现出一种独特的色彩,让读者得以目睹工合运动在宝鸡的深远影响。

1939年,老舍途经宝鸡等地,他的创作中充满了对人民的热情赞美。在这些作品中,他巧妙地将宝鸡人民对抗战的支持展现出来,同时也从侧面记录了当地工合运动的成功开展,以及它如何激励人们奋发向前。

工合文化的影响力

工合文化通过出版物、文艺作品及作家创作,产生了深远的影响。这些成就激发了社员们投身生产的热情,并使民众认识到投身抗战的必要性。众多题词等元素也助力了工合文化的推广。例如,赵朴初为培黎学校题写的诗句,也融入了工合文化的内涵之中。

工合文化在抗战年代,成为了乐观向上的精神象征。它以多样的方式,在战争的阴影中,激励人们通过工业合作,不仅促进了物质生产,还提振了精神,全方位支持了抗战。你对工合文化的哪个方面最感兴趣?欢迎在评论区分享你的看法。若你觉得这篇文章有价值,不妨点赞并转发。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.hdhengbei.com/html/tiyuwenda/9658.html